Schadenfeststellung / Anamnese

In vielen Fällen ist ein Feuchteschaden offensichtlich erkennbar.

In einigen Fällen muss aber eine vermutete Feuchtigkeit und die daraus resultierenden Schäden (z.B. in unteren Bauteilschichten) mit zerstörungsfreien Messverfahren oder Bauteilöffnungen erst nachgewiesen werden.

Zu den durchgeführten Messmaßnahmen zählen:

- Kapazitive Feuchtemessung

- Dielektrische Feuchtemessung

- Elektrodenfeuchtemessungen als Oberflächen-, Schichten-, oder Tiefenmessung

- Feuchtemessung mit Mikrowellenmessgerät

- Endoskopische Untersuchungen

Auch die gezielte Befragung mit Dokumentation und Auswertung zur Ursachenfindung eines Feuchteschadens gehört dazu.

Auftreten von Schimmel in Innenräumen

Schimmelpilze sind ein natürlicher Bestandteil unserer Umwelt und spielen eine wichtige Rolle im Abbau organischer Materialien. Für ihr Wachstum benötigen sie Feuchtigkeit, Wärme und ein abbaubares Substrat.

In Innenräumen finden sie ideale Bedingungen vor, insbesondere bei relativen Oberflächenfeuchten über 65 - 70%. Bereits fünf Tage mit einer Oberflächenfeuchte von 80% genügen, um Schimmelbildung zu verursachen. Daher ist es wichtig, die Feuchtigkeit in Innenräumen zu kontrollieren!

Wie viel Frischluft braucht der Mensch?

Der Mensch kann "Frischluft" nur über Gerüche wahrnehmen. Ein Sinn für die Gaskonzentrationen oder Feuchtegehalt fehlt uns.

Was ist Frischluft?

Als Frischluft wird in unseren Breitengraden im Allgemeinen die Luft außerhalb von Gebäuden bezeichnet.

Zusammensetzung Außenluft (Atmosphäre)

ca 78% Stickstoff

ca. 21% Sauerstoff

sowie Edel- und Spurengasen und 0,04% Kohlendioxid

Als "gebrauchte oder verbrauchte" Luft können wir unsere Ausatemluft bezeichnen

Zusammensetzung Ausatemluft

ca. 78% Stickstoff

ca. 16% Sauerstoff

ca. 4% Kohlendioxid

und 2% andere Bestandteile

Unser Atemreflex wird über die Kohlendioxidanreicherung im Blut gesteuert.

So können wir "Frischluft" über der Kohlendioxidanteil der Luft definieren.

Lüften nach CO2 Gehalt

C02 – der wichtigste Indikator für die Luftqualität

Der Mensch braucht bekanntlich den Sauerstoff der Luft um atmen zu können. Dieser Sauerstoff wird zum Teil im Körperstoffwechsel „verarbeitet“. Die Ausatemluft enthält einen geringeren Sauerstoffanteil aber desto mehr Kohlendioxid.

Der Kohlendioxid (C02- ) Gehalt wird in Volumen % angegeben. Als Grenzwert für Wohnräume in Deutschland gilt 0,15% (1.500 ppm) C02.

|

CO2-Konzentration in der Luft |

Wirkung der CO2-Konzentration auf den Menschen |

| 0.0387 | Normale CO2-Konzentration im Freien |

| 0.5 | Maximal erlaubte Arbeitsplatzkonzentration |

| 1.5 | Atemzeitvolumen nimmt um mindestens 40 Prozent zu |

| 4 | CO2-Konzentration beim Ausatmen |

| 5 | Schwindel, Kopfschmerz |

| 8 bis 10 |

Atemnot, Schwächegefühl bis Bewusstlosigkeit, Tod nach 30 bis 60 Minuten |

| 20 |

Schnelle Bewußtlosigkeit Tod nach 5 bis 10 Minuten |

Zum Vergleich:

In einem ungelüfteten voll besetztem Klassenzimmer, oder einem ungelüfteten Schlafzimmer treten bis zu dreimal so hohe Konzentrationen auf, wie der Grenzwert für Wohnungen.

Um den CO2 Gehalt auf 0,15% zu begrenzen muss pro Person ca 25 m3 Frischluft pro Stunde zugeführt werden (Dieselbe Menge wird auch abgelüftet).

Nach DIN-Vorschrift müssen mindestens 30m3/h pro Person im Haus/Wohnung ausgetauscht werden.

Die für den Stoffwechsel ausreichende Sauerstoffversorgung beträgt dagegen nur 10% des Luftvolumenstroms, der zur Abfuhr der „verbrauchten“ (C02 und Schadstoffbelasteten) Innenluft benötigt wird.

Lüften nach Gerüchen

Jeder Geruch wird von Menschen in angenehm oder unangenehm unterteilt. Unangenehme, stinkende oder MVOC belastete Geüche werden automatisch und unverzüglich abgelüftet. Aber bei den eigenen Ausdünstungen setzt ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Wir nehmen diese teilweise nicht mehr war.

Auch können Gaskonzentrationen oder manche geruchlose aber schädigende Gase nicht wahrgenommen werden.

Das Lüften nach Gerüchen ist also ineffektiv.

Lüften nach Luftfeuchtigkeit

Der Anteil von gasförmigem Wasser in der Luft wird als Luftfeuchte bezeichnet. Dieser ist messbar. Der Feuchtegehalt der Luft wird angegeben in Volumen % Wasser pro m3 Luft als relative Luftfeuchte oder in g/m3 als absolute Luftfeuchte. Wir Menschen können nur zwischen sehr trockener Luft oder sehr feuchter Luft unterscheiden. Da wir zu 70% aus Wasser bestehen trocknen wir bei zu trockener Luft aus (relative Luftfeuchte unter 35%). Auf der anderen Seite beginnen aber ab einer relativen Luftfeuchte von ca. 70% Schimmelpilze zu wachsen.

- Dies bedeutet daß im Wohnungsbau das "ideale" Feuchtelevel bei ca 50% relativer Luftfeuchte liegt.

- Nach jedem Lüften wird die Luftfeuchte der Innenluft, der Luftfeuchte der Aussenluft angepasst.

- Um angenehme Innentemperaturen zu haben, wird die Wohnung zur Aussenluft möglichst dicht geschlossen.

- Durch Feuchteabgabe der Menschen und anderen Feuchtequellen im Innenbereich wird der Feuchteanteil der Innenluft wieder erhöht.

- Wir lüften wieder.

Innenraumluftfeuchte = Luftfeuchte der Außenluft + produzierte Luftfeuchte innen

Dies bedeutet:

Rechenbeispiel: Wir nehmen an, wir haben eine neu renovierte völlig dichte Wohnung von 75 m2 und 2,5m Zimmerhöhe, bewohnt von 4 Personen. Wir berechnen die Feuchteproduktion in 24 Stunden:

- 4 Personen a´ 50 g/h 200 g/h

- Küche gesamt pro Tag ca. 2400 g ergibt 100 g/h

- 10 Pflanzen a´ 10 g/h 100 g/h

gesamt 400 g/h

zeitweilige Feuchteproduktion

1,5 Stunden Körperpflege im Bad 2250 g

2250g/tag

ergibt:

400 g/h x 24h = 9600 g/tag zuzüglich Feuchte Bad 2250g/tag

ergibt eine Feuchteproduktion von ca. 11500 g pro Tag

Weitere Bedingungen:

Innentemperatur 20°C und es wird immer bei 70% rel. Luftfeuchte gelüftet.

Außentemperatur 0° C und 40 % Luftfeuchte

Bei 20°C und 70% r.h. ist 12,1g/m3 Wasser in der Innenluft.

Bei 0°C und 40% r.h. ist 1,9 g/m3 Wasser in der Außenluft.

D. h. 1 m³ eingeströmte Außenluft kann maximal ca 10 g Wasser aufnehmen (12,1g/m3-1,9 g/m3)

Um die angefallene Feuchte eines 4 Personenhaushalts aufnehmen zu können, wird 11500 g / 10g/m3 = 1150 m3 Austauschluft benötigt.

Das Wohnungsvolumen beträgt 2,5m x 75m2 = 187,5 m3.

Dies bedeutet, dass die Luft 1150 m3 / 187,5 m3 = ca. 6 also 6 mal komplett an einem Tag ausgetauscht werden muss.

(zur Vereinfachung wurden die Sorbtionsfähigkeit der Innenoberflächen, sowie Fugendurchlässe nicht berücksichtigt)

Dies bedeutet also:

Um die Feuchteproduktion in einer Wohnung, die durch 4 Personen bewohnt wird, ablüften zu können, muss mindestens sechs mal ein kompletter Luftaustausch stattfinden, und die „neue“ Raumluft mindestens 6 mal wieder aufgeheizt werden.

Oder: Bei höheren Außentemperaturen und/oder höherer Außenluftfeuchte muß dementsprechend öfter gelüftet werden.

Wie oft muss gelüftet werden?

Die höchste Luftwechselrate ist daher im Wohnbereich zum Feuchteausgleich erforderlich.

Die relative Luftfeuchte in der Wohnung sollte bei ca 50% gehalten werden.

Da wir keinen Sinn zur Feststellung der Luftfeuchte besitzen ist es angebracht nach Hygrometer zu lüften.

Die relative Luftfeuchte sollte auf 50% gehalten werden.

Sichtprüfung

Man sieht nur was man weiß.

Zum Erkennen und planmäßigen Beseitigen von Feuchteschäden ist genaue Messtechnik hilfreich. Für die Praxis hat aber der generelle Sachverstand den höheren Stellenwert.

Sehr viele Feuchteursachen sind bei einer ersten Begehung augenscheinlich zu erkennen. Durch Fachwissen, Erfahrung und einem geschulten Blick können viele Ursachen schnell erkannt werden. Mögliche Ursachen:

Mögliche Ursachen:

- Fehlende Abdichtungen

- ungenügende Anschlusshöhen

- Art und Höhe von Austrocknungsrändern

- (teilweise) nicht fachgerechter Einbau von feuchteempfindlichen Baumaterialien

Bei anderen Fällen hilft nur eine gezielte Fallbetrachtung mit einer genauen Untersuchung und Dokumentation.

Eine systematische Vorgehensweise ist selbstverständlich.

Lüften, aber wie?

Lüften, aber wie?

Zur Abführung von Wohngerüchen und auch der angefallenen Feuchtigkeit wird von jeher über die Fenster und Türen gelüftet.

Unter „Lüften“ versteht man landläufig das Öffnen ein oder mehrerer Fenster.

Einfach alle Fenster aufreißen und warten. Ist es damit getan?

Grundsätzlich –Ja.

Aber wir wollen ja, daß es nicht zu kalt wird. Wir wollen und müssen Heizkosten sparen. Nur wie lüften wir am effektivsten?

Lüften hat zum Ziel Gerüche und Feuchtigkeit aus der Luft der Wohnung nach Außen abzuführen. Dies sollte schnell und effektiv erfolgen, ohne dass der Fußboden, die Wände und die Decke zu sehr auskühlen.

Dazu wird kurzfristig ein „Zug“ erzeugt. Die warme, feuchte und verbrauchte Luft wird schnell und effektiv durch trockenere und frischere Luft ersetzt.

D.h. am Besten wird diagonal und vertikal gelüftet.

Die sogenannte Stoßlüftung.

Die Dauer der nötigen Lüftung hängt von der Feuchtedifferenz (dem Feuchtegefälle) von Außen und Innen, der Größe der Wohnung und der Anordnung der Fenster (Zugrichtung) ab. Es sollte nicht zu kurz, aber auch nicht zu lange gelüftet werden.

Am Besten sie kontrollieren dies über einen handelsüblichen Hygrometer. Genug gelüftet wurde, wenn die verbleibende Luftfeuchte zwischen 40 und 50% liegt.

Lüften Sie nie durch gekippte Fenster. Diese werden oft vergessen. Die angrenzenden Bauteile kühlen aus. Sie erreichen dadurch nur erhöhte Heizkosten und bei ausgekühlten angrenzenden Bauteilen einen eventuellen Schimmelbefall.

Sofortmaßnahmen bei Schimmelbefall

Akute Schadensursachen (wie Leitungsschäden, offensichtliche Leck in Abdichtungen u.ä.) erfordern unverzügliche Handlungen!

Von manchen Schäden gehen auch Gefahren für Leib und Leben der Bewohner aus. (z.B. Probleme in der Standsicherheit bei größeren Feuchteschäden im Tragwerk). Hier hat der Gebäudeeigentümer handeln.

Sie erhalten von mir Vorschläge zu möglichen Sofortmaßnahmen zur Schadenseindämmung.

Mögliches Vorgehen:

- Erstberatung und Inspektion des Schadens

- Gefährdungsbeurteilung und Desinfektion betroffener Bereiche

- Einkapseln oder Abschotten der Schimmelbereiche

- Ursachensuche und Planung der Sanierungsmaßnahmen

Es ist wichtig zu beachten, das eine Desinfektion den Schimmel nicht dauerhaft beseitigt, sondern nur vorübergehend eindämmt.

Gefährdungsbeurteilung

Die Einteilung in einzelne Gefährdungsbereiche und Gefährdungsklassen ist ausschließlich für die Arbeitssicherheit der eingesetzten Sanierungskräfte gefordert.

Eine Gefährdung für den jeweiligen Nutzer kann hieraus nicht abgeleitet werden.

In der Handlungsanleitung der Berufsgenossenschaft BAU werden die erforderlichen Schutzmaßnahmen detailliert beschrieben. In der BGl 858 werden die Arbeiten in Gefährdungsklassen 0,I,II,III , entsprechend der Intensität des Schimmelvorkommens und der voraussichtlich benötigten Arbeitszeit eingeteilt.

Entsprechend dieser Vorlagen werden die Gefährdungsbereiche eingeteilt. Ebenso werden die Schwarz/Weiß Trennung, die „Bauhygiene“ sowie nötige Raumabtrennungen sowie die unmittelbare Verbringung schimmelbelasteter Bauteile nach Außen und deren Entsorgung u.ä. geregelt.

Vor einer Sanierung müssen die betroffenen Räume ausgeräumt oder die nicht betroffenen Bereiche abgedeckt werden. Bitte beachten Sie, dass aber eine Sporenbelastung der Möbel, Polster, Textilien und aller weiter gelagerten Produkte bereits vorhanden sein kann. Eine Reinigung/Desinfektion dieser Materialien muss vor dem Ausräumen erfolgen.

Die Sporenbelastung kann bei der Sanierung kurzzeitig auf weit über das 1000 fache ansteigen. Ohne die in BGl 858 genannten Schutzmaßnahmen ist beim Ausbau des „Schimmels“ mit einer weit größeren Verschleppung zu rechnen. Diese ist auf jeden Fall zu vermeiden.

Lüftungsstufen

Lüftungsstufen nach DIN 1946-6

Die DIN 1946-6 führt vier Lüftungsstufen unterschiedlicher Stärke auf.

Stufe 1

Lüftung zum Feuchteschutz LF

Notwendige Lüftung zur Sicherstellung des Bautenschutzes (Feuchteschutz) in Abhängigkeit des Wärmeschutzniveaus- unter üblichen Nutzungsbedingungen.

Dabei werden die Feuchtelasten teilweise reduziert.

D.h. Bei zeitweiliger Abwesenheit der Nutzer, (leer stehende Wohnung).

Diese Stufe muss, nach der Norm, ständig und unabhängig vom Nutzer sichergestellt werden.

Stufe 2

Reduzierte Lüftung RL - früher Mindestlüftung

Dies beinhaltet die nötige Lüftung zur Sicherstellung der hygienischen Mindestanforderungen sowie des Bautenschutzes (also die Feuchte- und Schadstoffbelastung) unter üblichen Nutzungsbedingungen bei teilweise reduzierten Feuchte- und Schadstofflasten (z.B. bei zeitweiliger Abwesenheit des Nutzers)

Diese Stufe muss weitestgehend nutzerunabhängig sichergestellt sein.

Stufe 3

Nennlüftung NL - früher Grundlüftung

Die ist die nötige Lüftung zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen sowie des Bautenschutzes bei Anwesenheit der Nutzer (Normalbetrieb)

Der Nutzer kann hierzu teilweise mit aktiver Fensterlüftung herangezogen werden.

Stufe 4

Intensivlüftung IL

Ist zeitweilig nötig mit erhöhtem Luftvolumenstrom zum Abbau von Lastspitzen. (z.b. durch Duschen, Kochen, Waschen etc.)

Der Nutzer kann hierzu teilweise mit aktiver Fensterlüftung herangezogen werden.

Ursachenanalyse / Diagnose

Wasser hat einen kleinen Kopf und kommt überall hin

Schritt 1: Erfassung des Feuchteschadens

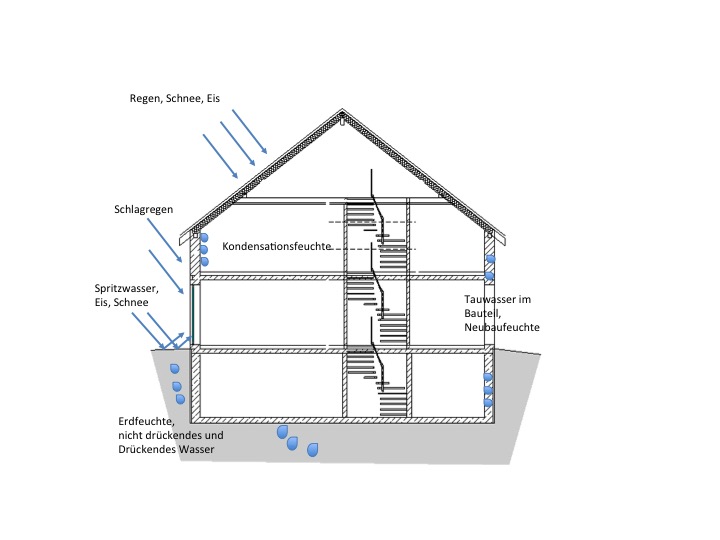

Ein Gebäude ist unterschiedlichen Feuchtebelastungen ausgesetzt. Somit können Feuchteschäden auch auf verschiedenste Ursachen zurückgehen:

Feuchtebelastungen, denen ein Gebäude ausgesetzt ist:

Feuchtebelastungen, denen ein Gebäude ausgesetzt ist:

- Aufsteigende Feuchtigkeit

- Leitungsschäden

- Kondensationsfeuchte und Undichtigkeiten der Wände, Böden, Decken, Dächer (hier natürlich immer die Übergänge der verschiedenen Flächen mit fehlenden oder ungenügenden Abdichtungsarbeiten)

Ursachen

- Planungsmängel

- Ausführungs- und Überwachungsmängel

- fehlende Absprachen und/oder fehlende Zuordnungen der Arbeiten zu den einzelnen Gewerken Hierbei werden oft schlicht „Kleinigkeiten“ vergessen, die zu größeren Schäden führen können.

Nach der Erfassung des Feuchteschadens wird die Diagnose zu den Feuchteursachen gestartet.

Schritt 2: Diagnose der Feuchteursache(n)

Dokumentieren des „Ist“ Zustandes

Wie zu Beispiel: Umwelteinflüsse, Einrichtungsanordnung, WDV-System Konzept, Abdichtungskonzept, Statik, Wandaufbau, Innenwandbekleidungen, Dachaufbau, Nutzerverhalten, Raumnutzung, Heizung, Heizkörper, Leitungen, etc.

Prüfen

Wie zum Beispiel: Luftdichtheit, Schlagregensicherheit, Leckagen, mikrobakterielle Belastung, Fugendichtung, Salzgehalt des Mauerwerks, Wärmeschutzeigenschaften, Witterungsschutz, Abdichtungen, Schimmelpilzbefall, Bauteilanschlüsse etc.

Messen

mit Thermometer, Hygrometer, kapazitiven Feuchtemessgerät, dielektrischem Feuchtemessgerät, Elektrodenfeuchtemessung, Abklatschproben zur mikrobakteriellen/Schimmelpilzbelastung, Infrarotthermographie, Langzeitklimamessung ....

Berechnen

von Wärmebrücken, Wärmedurchgangskoeffizienten, Wasserdampfdiffusion, Temperaturverlauf in der Wand, kritische Bauteiloberflächentemperaturen ...

Gesundheitliche Auswirkungen

Schimmel kann erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind immungeschwächte Personen.

Nach dem "abgestimmten Arbeitsergebnis des Arbeitskreises `Qualitätssicherung-Schimmelpilze in Innenräumen´ am Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg“ können sich Schimmelpilze auf verschiedene Weise gesundheitlich auswirken:

- Allergene Wirkung (vermehrte Allergische Reaktionen der Bewohner)

- Toxische Wirkung (tritt weniger oft in Erscheinung)

- Infektiöse Wirkung (spielt v.a bei immungeschwächten Menschen eine Rolle)

- Geruchsbelästigung (kann die Lebensqualität beträchtlich beeinflussen)

Bei Verdacht eines auf Schimmel basierenden Krankheitsverlaufes wenden Sie sich bitte an Umweltmediziner oder an umweltmedizinische Zentren.

Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen

Notwendigkeit lüftungstechnischer Maßnahmen

Für alle die nur ein Eigenheim erstellen, eine Wohnung modernisieren, den Wärmeschutz an bestehendem Wohnraum verbessern oder mehr als 3 Fenster austauschen ist es notwendig sich über die zukünftige Lüftung Gedanken zu machen.

Unsere heutigen „high-tec“ Gebäude müssen die Energieeinsparverordnung einhalten und sind daher „luftdicht“ auszuführen.

Es stellt sich immer die Frage: „Wie lüfte ich mein Gebäude?“

Ich möchte ein gesundes Wohnklima und keine Schimmelgefahr einerseits und andererseits möchte ich meine Kosten so gering wie möglich halten.

Die Frage, ob überhaupt eine „Lüftungsanlage“ benötigt wird, wird bei Eigenheimerstellern meistens aus dem Bauch beantwortet. (Mehrmals am Tag Querlüften reicht schon).

Doch es gibt durch DIN 1946-6 und die DIN 18017-3 eine klare Stellung hierzu.

Fensterlose Räume müssen nach DIN 18017-3 mechanisch belüftet werden.

DIN 1946-6 sagt darüber hinaus, daß wenn in einer Wohnung, in einer gewissen Zeiteinheit, der Luftvolumenstrom durch Infiltration (über Undichtigkeiten- Blower Door Test) kleiner ist als der nötige Luftvolumenstrom zum Feuchteschutz (Menge der notwendig auszutauschenden Luft), dann sind die Anforderungen zur Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Maßnahme gegeben.

Manuelle Fensterlüftung ist keine lüftungstechnische Maßnahme

da dies nicht nutzerunabhängig stattfinden kann.

D.h. Es muss in jedem Fall ein Lüftungskonzept erstellt werden.